园区要闻丨协同加速跑 京津冀协同发展奔赴新十年

时间:2025.02.27

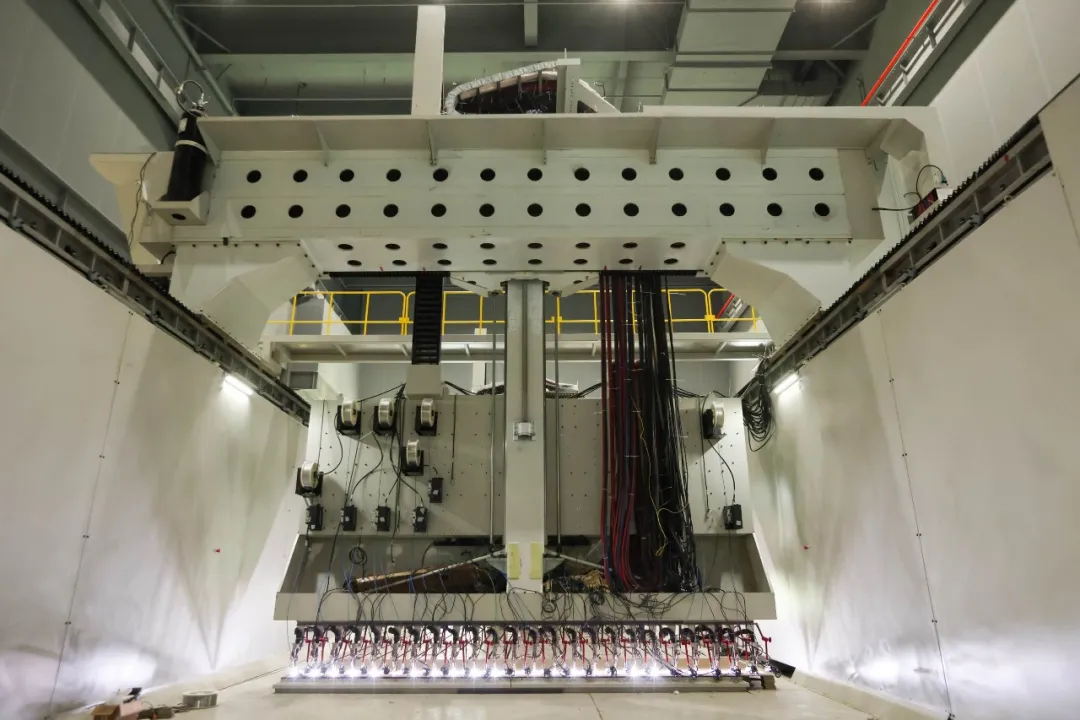

早春之际,渤海湾边的天津滨海—中关村科技园内洋溢着勃勃生机。踏入北京理工大学新能源与高性能制造实验楼的厂房,眼前是40个金属3D打印头正繁忙运作的场景,火花璀璨,电弧交织。这台国内首屈一指的金属点阵结构多弧并行3D打印技术装备,已于去年末顺利通过国家验收,有望开辟海洋基建新赛道,推动海洋领域未来材料、未来空间等未来产业发展。“天津凭借其深厚的海洋装备制造产业根基与得天独厚的地理位置,与北京在研发设计、智能化领域的卓越优势,以及河北庞大的钢铁与混凝土生产能力,形成了完美的互补。”北京理工大学教授刘长猛如是说道。作为“北京研发—天津转化”合作模式的一个鲜活例证,北京理工大学新能源与高性能制造实验室植根天津,巧妙联结京冀两地资源,携手推动项目应用转化的进程。历经刘长猛教授团队逾十年的潜心研发,该设备成功攻克了悬空结构无支撑3D打印的技术瓶颈。然而,要将这一原型机扩展为能够进行中试验证的大型生产设施,选择一处理想的落地场所至关重要。“天津滨海—中关村科技园展现了极大的诚意,不仅提供了量身定制的厂房,五年免租使用,还给予了全方位的服务配套,为项目落地铺设了坚实的基石。”良好的科创生态是企业落地的前提。在京津冀协同发展进入新十年之际,作为创新协同重要载体,天津滨海—中关村科技园持续通过推动“政产学研用金服”七要素高效联动,促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。

去年以来,从实施新一轮高质量发展政策措施,围绕产业促进、科技生态、人才建设、科研转化等方面,推动机制改革创新,到与北京中关村、怀柔科学城、天津天开园等展开联动、新一轮合作全面开启;从构建科创集成服务体系,天津滨海—中关村协同创新服务中心、成果转化中心等先后启用,到持续导入科创基金、汇集各类科技金融基金约20只、基金规模约60亿元,为科技型企业发展引入活水……这里正在持续厚植科创沃土,打造“类中关村创新创业生态”。这个特色园区正成为北京中关村与“滨城”的创新纽带、科技连廊。截至目前,滨海—中关村科技园累计注册企业达5800多家,其中北京企业占20%。这仅仅是天津经开区围绕京津冀协同发展战略、激活区内创新资源的一个缩影。步入新十年,天津经开区在创新主体增量聚优、创新载体升级、创新能力提升等方面不断深耕细作,科技创新赋能产业发展能力持续提升。截至目前,经开区已汇聚国家高新技术企业1211家,雏鹰企业691家,瞪羚企业75家,科技创新企业整体数量和质量快速提升;中国环境科学研究院天津分院、天津中科智能识别产业技术研究院、天津(滨海)人工智能创新中心等7家北京科研院所,京津冀科研机构持续汇集,科创平台持续赋能。